|

突然ですが… 順調に3ヶ月が過ぎたある日、突然、ポンプが故障してしまいました。買った時の予感が見事に的中してしまいました。 |

|

ポンプ交換 故障しないシッカリしたメーカー製のモノが欲しい。Webで探すこと1ヶ月、ありました!タカショウさんのGADISシリーズにマーメイド300Lというポンプが。AC100Vを専用トランス経由で12Vで駆動するとか…。ライトやトランスは不要ですが、セットの方が安く手に入る。早速購入しました。少々箱が色あせているようですが…。 |

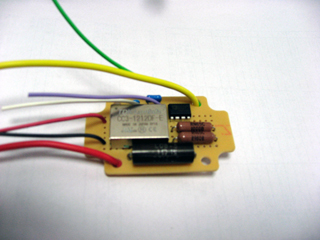

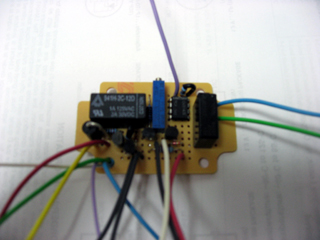

第一世代インバーター C-MOSロジック4069UBを使って55Hzの矩形波を作り、バイポーラHブリッジTA8429Hを使ってAC12Vを得ます。シンプルな回路構成で確実に動作します。 |

|

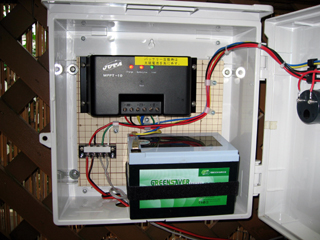

バッテリー交換 12月初旬になると朝夕が冷え込んできます。以前は晴れの日は1日中、ポンプが動いていたのですが、最近は朝方までバッテリーが持たなくなっています。中国製の安物バッテリーの寿命が疑わしいです。 |

|

第二世代インバーター いろいろなモータードライバー用のICを試してみたのですが、第二世代はC-MOS形式のHドライバーを内蔵したDCモーター専用のTB6559FGというICを採用しています。大変良くできたICで、定電流制御機能が組込まれており、矩形波信号を与えても内部でPWM駆動して電流制限を掛けることができ、余計な電力をモーターに食わせることなく駆動できます。 |

|

|

屋内植物育成灯 家内がパートに出掛けるようになり、昼間留守がちになって、困った問題が出てきました。リビングルームに観葉植物が置いあるのですが、最近は元気が無いようです。恐らくは日中蛍光灯の光が無くなり、日照不足の状態にあるのではないかと思います。 |

|

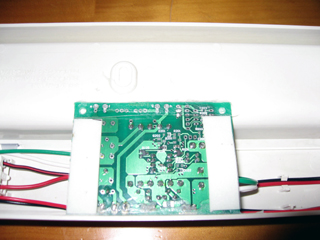

蛍光灯はDC12V用に改造しています。ボズシ工房という会社が信頼性の高い蛍光灯用のインバーターを多く揃えています。価格も手頃で、5年前に買った熱帯魚用蛍光灯インバーターは今でも何の問題もなく稼働しています。某○○キットの商品は3年で動かなくなりましたが…。 |

|

土日など昼間、人が居る時は部屋の蛍光灯が点きますので、無駄な点灯をさせない為に、光センサーで部屋の明るさを検知するように工夫しています。 |

庭園灯のLED化 冬休みが近づく頃、噴水ポンプが夜間も動いているのは余りにも寒々しく感じます。しかも無駄な動作でエコではない。 |

|

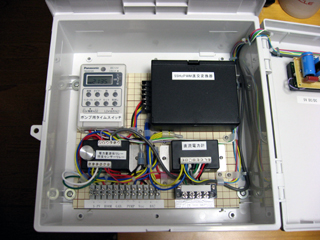

DC出力制御盤の開発 庭園灯は都合良くトランス式の12V点灯なので、昼間蓄積した太陽電池の電力で賄いたいという気持ちに駆られる。更にエコですね。初期から較べると80W×8時間×365日=233.6kWh/年の節電。これはやらない手はない! 早速プラケースとLED表示器、デジタル電圧計を買込んで先にケースがだけ出来てしまった。我ながら良くできた仕上がりである。後は中身を考えよう。 |

|

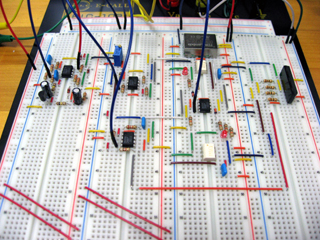

個別に回路検証を行う 制御BOXの回路構成は以下の通りとする。 |

|

DC電流計の実験 アナログデバイス製のAD633JNを使用し、シャント抵抗と分圧器で計測、電源は絶縁型のDC/DCコンバーターを使用 |

|

センサー制御の実験 デュアルオペアンプをコンパレーターとして使用し、太陽電池の出力電圧に応じてリレーをON/OFFさせる。 |

|

PWMインバーターの実験 市販の正弦波発信器(キット)とPWM用IC(TL494)、HブリッジTB6559FGを組合せた。 |

|

|

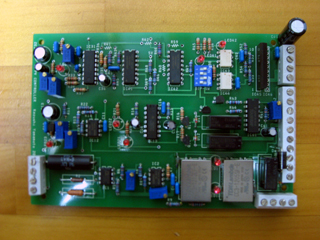

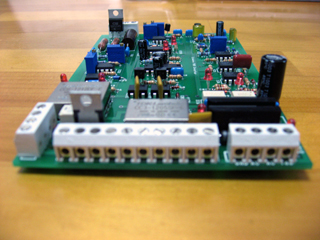

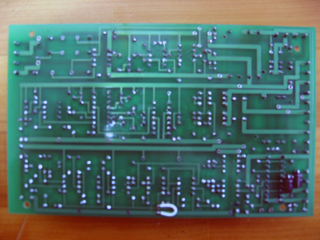

統合制御基板プロトタイプ 机上で改善策を考えるも回路規模がどんどん大きくなり、ユニバーサル基板では手に負えないと判断、プリント基板を起こすことにした。 |

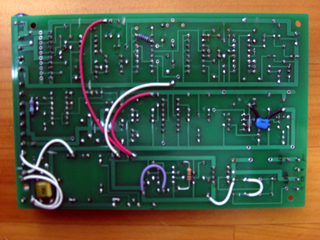

PWMインバーターを一から設計 市販のICを活用して手抜きを考えたのがそもそもの間違い。原理原則に立ち返って、基本から全て自前で設計し直すことにした。即ち、正弦波発振+信号反転+三角波発振+コンパレーターをオペアンプを使用して丁寧にディスクリートでPWM回路を組んだ。 |

|

1ヶ月の信頼性テスト テスターで動作状況を確認して、いざポンプに接続、変調率(正弦波出力)を上げてゆき、わずかに過変調(正弦波出力>三角波出力)となったところで、見事にポンプが起動、回路変更なしで一発成功、ブレッドボードの威力は恐ろしや。この時のボード出力はAC9V,58Hz,Duty50.8%である。回転は極めてスムースで振動は皆無、耳を澄ますと僅かに「ジーー」という音がモーターから聞こえる。(変調周波数は2.2kHz) |

|

|

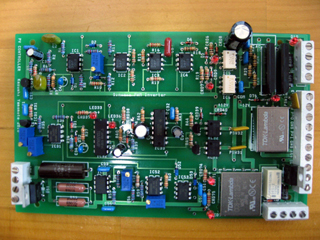

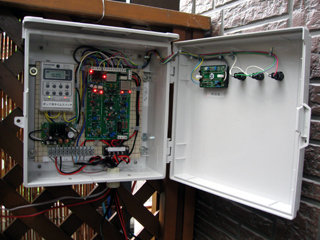

統合制御基板の完成 過去の知見と実験結果を全て盛込んだ制御基板が完成しました。 回路にご興味のある方には設計情報を公開させて頂きます。自分で製作される時の参考にして頂ければ幸いです。各資料は無断転載禁止です。 上記データをご覧になりたい方はご連絡ください。また、実装前のジャンパ済みのプリント基板が残っています。ご希望の方には有償(@15千円)でお分けしたいと思います。メールにてご連絡ください。 |

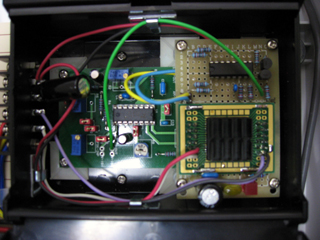

制御盤への組込み 最終基板は、プロトタイプと取付穴や端子台配列が共通となっています。その為、ボックスへの組込みは短時間で終了しました。所定の配線を終えて、チェックしチャージコントローラーへの電源線をつなぎます。その後、ACアダプターの電源をつなぎ、最後に太陽電池をチャージコントローラに接続して完了です。 ちなみに、タイマーSWの下にある回路は、市販のDC/DC昇圧コンバーター(AQV-2587)です。屋内蛍光灯の安定稼働のため、チャージコントローラの出力が10.5Vまで下がっても、蛍光灯に13.8Vの一定電圧が供給されるようになっています。屋内配線長が20mありますので、AWG20のケーブルを使用しても0.8Vの電圧ロスが発生します。蛍光灯直前では13V供給されています。なお蛍光灯インバーターは10.8V以下では起動できませんでした。(カタログでは10.5Vですが) |

|

|

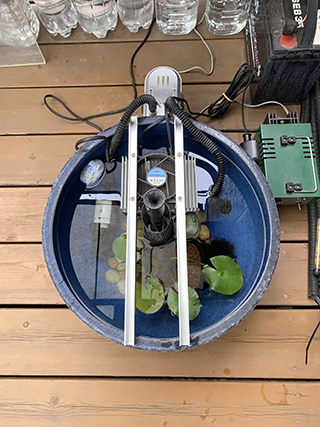

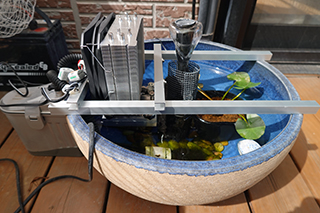

新システムの完成 季節は6月となり、あと少しで一周年になります。何とか暑くならないうちに完成できました。配線の目隠しチューブも装着して、中々の出来栄えです。水鉢も掃除して、ホテイアオイも入れました。 夜間は少し電力が足りず、ACアダプターから電源供給しているようなので、次回は太陽電池の増設を行う予定です。 乞うご期待! |

|

|

水鉢冷却装置の制作(2023.7.2) ご無沙汰です。水鉢を設置してから毎年夏を迎える度に。水温が32℃を超えて、メダカにも植物にもダメージを与え、気になって居ました。 自作ペルチェは、中古の自動車用のクーラーボックスから、冷却装置を取り出し、冷却側にアルミフィンを取り付けて、水に浸かるようにして、放熱側のアルミフィン(元から着いているもの)に、12V用の100mm角ファンを取り付けるだけのシンプルな構造です。 |

|

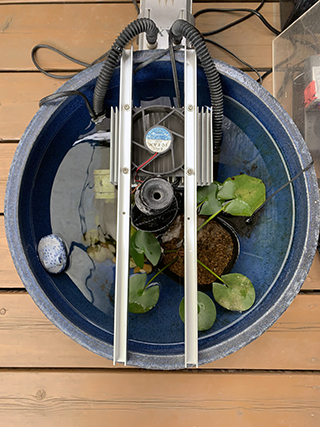

冷却側の黒い放熱器が、水に浸かるように設置、白い放熱器は放熱側 |

設置にはアルミCチャンネル(15mm角)を使用 |

最低温度は22.5℃(温調なし)、熱帯夜で夜中でも28℃ |

日中の状況、気温34.3℃、水温28.2℃(温度差6.1℃) |

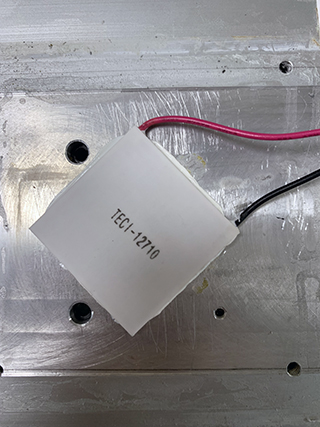

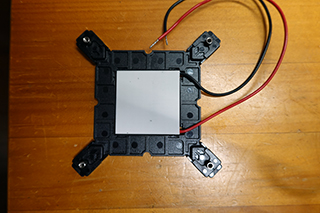

ペルチェ素子の交換自作ペルチェの消費電流を計ったところ3Aを常時消費しているようです。少し冷え方が悪いので、ベルチェ素子の交換をすることにしました。製作過程を公開します。 Amazonで入手可能なペルチェ素子を調べてみると、12Vで使用できるものとして、40mm角のTECI-12710という素子が大電流タイプとしてはポピュラーのようです。最大電圧15.7V、消費電流10Aのようですが、特性表がないので、12V入力での性能は不明です。 | |

旧部品を取り外した状態(放熱側のアルミ放熱器、元々のクーラーボックスの部品です。) |

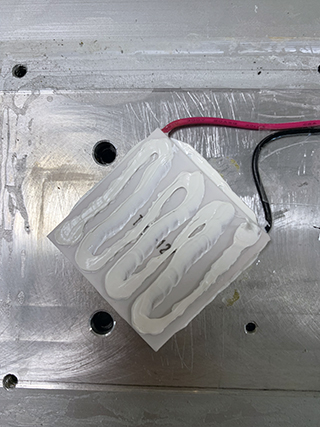

新しく購入したペルチェ素子を放熱用シリコンで貼り付ける。 |

冷却側にも放熱用シリコンを塗布、リード線をセロテープで仮止めする。上下の放熱器は、写真のM4ネジ2箇所で固定されているだけです。 |

上下の放熱器の隙間に、シリコンシーラント(浴室用のシリコーンコーキング)をたっぷりと注入し、はみ出たシリコーンを削ぎ落とす。 |

リード線引き出し口は念入りにシリコーンをコーキングする。(見た目は気にしない。防水性能が重要です。) |

12V投入時の実測電流は、5.58Aである。ファンモーターの消費電流が0.23Aなので、ペルチェ素子の消費電流は5.35Aとなり、最大電流のほぼ半分である。(なるほど) |

噴水の水がCチャンネルを伝って、鉢の外に流れるのを防止するため、水抜き穴を各1箇所追加 |

しかし、結果は大失敗だ。気温37℃に対して、水温は31℃、これでは消費電力が増えただけ。 |

考察 ペルチェ素子による冷却は、素子の自己発熱(P=I*E)と吸熱の両方を放熱器によって、放熱させなければならないが、放熱器の容量が小さすぎて、吸熱量が落ちていると考える。 | |

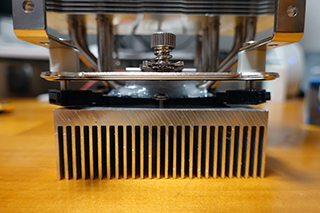

ヒートパイプ方式の冷却機構 同様の悩みはパソコンのCPU冷却にもある。近年、CPUの高速化に伴い消費電力が増えて、200W以上の放熱が必要になる場合がある。マニアの自作パソコンではヒートパイプを使った冷却機構が流行っている。 Amazonで探してみると、ウオルテックの200W放熱器が2千円ほどで入手できるようなので、それを利用することにした。 12708素子のスペックは15.2V8A時に77Wの吸熱性能である。自己発熱は122Wであるので、199Wの放熱器を使用すれば、理論上は100%の能力を発揮できる。 製作過程抜粋 | |

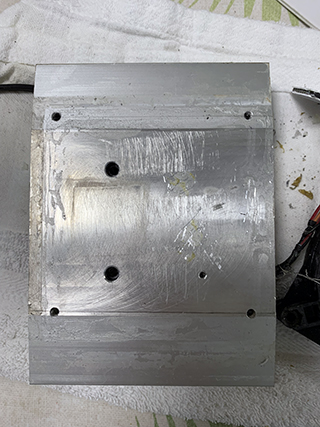

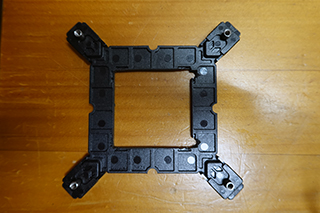

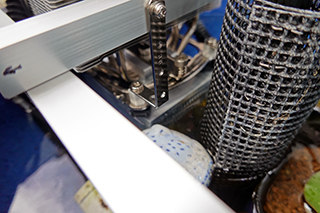

CPUブラケットを削っているところ。4辺を0.5mmずつヤスリで削り、リード線の取り出し口を設ける。 |

ペルチェ素子12708を嵌め込んだところ。型番が書いてある方が吸熱側なので、下(アルミ放熱器側)にする。(素子に単三電池を繋げれば微かに温度差がでるので指先で判別が可能だ)後でコーキングするので、アバウトで良いが、素子に無理な力を加えると割れるので、穴は大きめに加工する。 |

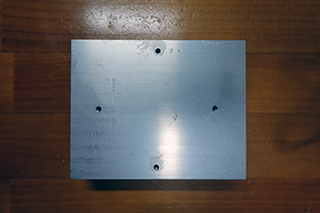

吸熱側(水に浸かる側)の放熱器の加工を行う。放熱器は80x100x27mmを使用した。CPUブラケットに4箇所切り欠きがあるので、その位置に合わせて、M3タップ加工を行う。(下穴2.4mmでM3のタップを切る)CPUブラケットとアルミ放熱器の接続は、ブラケットにコーキング剤を薄く塗ってから、M3サラネジで先ほどの4箇所を締結する。(平ワッシャを入れる) |

放熱器を組み上げたところ。 いきなり画面が飛んでいるが、CPUクーラーの組み立て説明書に従い作業をすれば、ここまで辿り付ける。4隅に支持部材のLアングルを取り付けているが、ここは後で説明する。 |

ヒートパイプ放熱器とブラケット、ペルチェ素子の間にコーキング剤をたっぷりと充填する。(私は、ボンド変成シリコンコークを使用した。早く乾くのでお薦め) |

支持部材はホームセンターで売っているSUS製のLアンプルを使用した。水鉢の寸法や水面高さに合わせてブラケットは選択されたい。穴は3mmのものが良い。 |

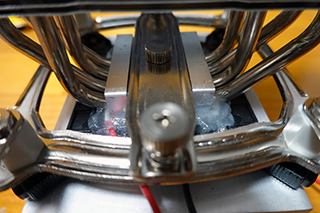

ペルチェ素子に流れる電流を測定しているところ。12V6.27Aで約75Wだ。ペルチェ素子の特性表がないので、正確には分からないが、吸熱量が電流と比例するなら、約60Wを吸熱する。トータル放熱量は135Wで余裕だ。ヒートパイプの性能、恐るべし。 |

トータルで組み上げた状態。アルミCチャンネル(15mm角)を使って構成している。ファンモータの配線は、コネクターの1番表示がマイナス、2番がプラス、3番と4番は使用しない。これでもファンはフル回転状態になる。ファンのフロー方向が示されていないが、ウオルテックマークのある側が外側で、風をフィンに当てるように設置する。風量はそこそこあるが、とても静かだ。 |

配線処理は、エーモンの「かんたん接続分岐コネクター」を使用している。これなら、冬場の暖房に向けてペルチェ素子に流れる電流方向を容易に変更できる。 |

従前から使用している水槽用フィルターである。水温が下がると結露するようになった。(夜中は設定温度の20℃まで下がる) |

フィルターに梱包用のプチプチを巻いて断熱対策を行う。初の試みだ。 |

上から見た写真、水鉢に対して冷却システムがかなりの面積になる。 |

ある日の朝方の水温。この日は夜中の外気温は25℃程度まで下がったため、設定温度(20℃)付近で制御されているもとのと思われる。かなりの高性能が期待できる。 |

ここからは、1日の様子、昨晩は30℃の熱帯夜であった。朝方5時頃に25℃まで下がっている。写真は朝8時頃の外気温と水温。温度差6.7℃、まだ水の熱量があるので、水温は十分に低い状態で、水温上昇はこれから。 |

午前10時頃の様子。温度差10.5℃、これはかなりの冷却性能だ。今日も快晴に近い青空だ。 |

午後1時、最も気温が高くなる時間だ。温度差11.1℃、素晴らしい冷却性能だ。水温は28.5℃で熱帯魚も耐えうる温度である。メダカも睡蓮も元気だ。 |

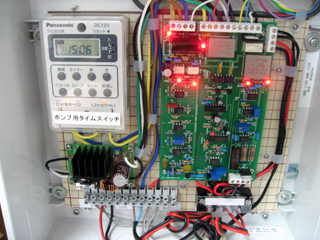

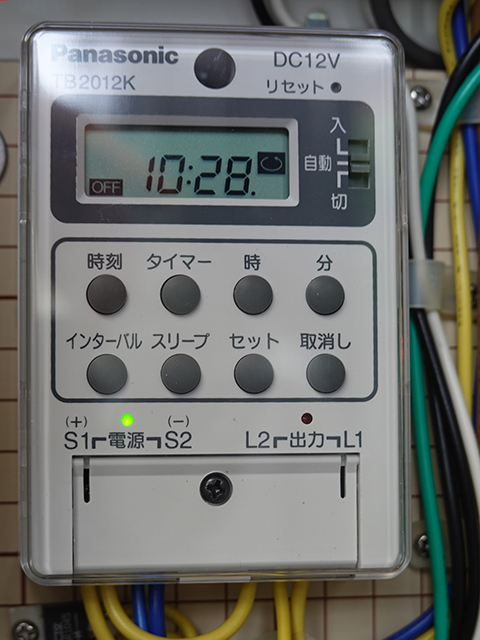

ポンプ用タイマー交換(2025.5.6) 2月中旬よりポンプが停止していたようで、1日の消費電力が60Wh程低くなっていました。5月連休にそれに気づいて、調査した結果、タイマーが故障していることが判明、5月6日にタイマーを交換しました。(2008年発売のロングセラー商品) |

|

| 故障すると、マニュアル操作でもONにできなくなります。(出力の赤LEDが点灯しない) |

今後の改修計画(2026.1.18) 早いもので本年で当発電所も17年が経過しました。統合制御盤も電解コンデンサーの容量抜けの問題から、設計通りの動作が怪しくなっています。また、一部機能は後から追加したDC電力計で代替しており不要になったり、細かな制御を実施たしたり、新たな制御要素の追加も考えています。 現在、Arduino Uno R4 WiFiというマイコンボードを使った新しいデジタル制御盤を検討中です。(R3は2020年にKitで学習済み)先ずは、市販のシールドを使って現状の制御基板の置き換えを行います。その次は、複雑なDC電力測定をデジタル化するための専用計測シールドを作りたいと考えています。それができれば、Ether ModBusを利用して、ロガーDL8との通信も可能になり、システム全体が1ボードに纏まりスッキリするのではないかと思います。乞うご期待! | |

この記事を参考にして製作される場合、次の点にご注意下さい。 |

|